たまに、「アル添した日本酒は、苦手なんだよね。」と言われる方にお会いすることがあります。

このアルコール添加(略して、アル添)とは、醸造の段階で「アルコール」を添加した上で度数を調節、出荷された日本酒のことです。

早くお酒として出荷するために、アルコールを添加しているのか?!

など、アル添にネガティブなイメージを持っている方がいらっしゃいますね。

これだけを聞くと悪いことをしているかの様に聞こえますが、このアル添には、日本酒の香りを引き出し、味わいを整えるなどの脇役としての役割があります。

今回の記事は、このアル添について、わかりやすくまとめました!

この記事はこんな人におすすめ

- 日本酒の知識を深めて、もっと自分好みの一本を見つけたい人

- 純米酒と本醸造酒や吟醸酒の違いがよく分からない人

- 「醸造アルコール」にネガティブなイメージを持っている人

脇役的な役割をするアルコール添加について知ることで、日本酒の選び方が変わるのではないでしょうか。

「醸造アルコール」とは?(概要と基本情報)

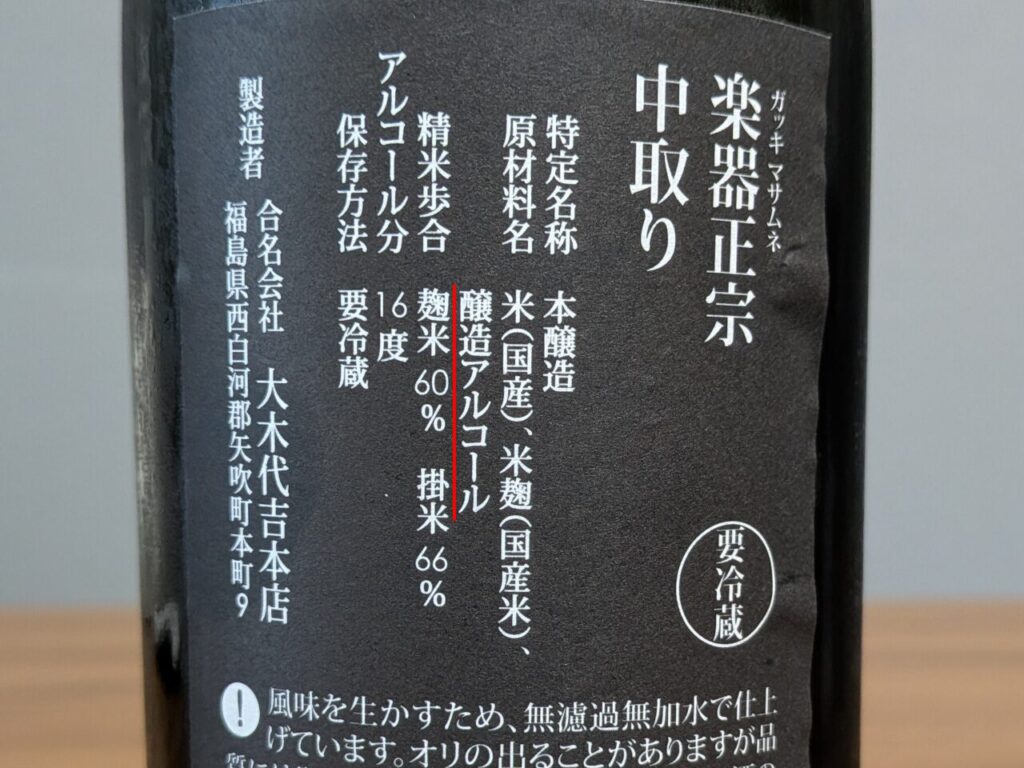

この記事では、アルコールと呼んでいますが、日本酒のラベルでは、原材料名のところに「醸造アルコール」と表記されています。

醸造アルコールの正体

これは、主にサトウキビなどを原料として造られる、純度の高いアルコールです。サトウキビの糖蜜(黒糖の搾りかすなど)を発酵させ、それを蒸留して造られます。ウイスキーや焼酎などと同じ「蒸留酒」の仲間と考えるとイメージしやすいかもしれません。

「添加物」と聞くと化学的なものを想像しがちですが、原料は自然由来であり、決して粗悪なものではありません。

醸造アルコールを添加する目的

醸造アルコールは、お酒の香りを引き出す、品質を安定させるなどのために添加され、純米酒とは、また違った味わいを作り出すことに一役を買っています。

大吟醸や本醸造などは、醸造アルコールを少量添加したお酒

この醸造アルコールが添加された日本酒は、「大吟醸」や「吟醸」など、「純米」という言葉が付いていないことで見分けることができます。(ラベルの原材料名を見てもわかりますね。)

この醸造アルコールが、どのくらい添加されているのか気になるところですが、どれだけでも添加していいというものではありません。

特に、特定名称酒を付けるためには、醸造アルコールの使用量が酒税法で厳しくルール化されています。

そのルールとは、「使用するお米(掛米)の総重量の10%以下の量までしか添加できない」というもの。これは、出来上がった日本酒の全体量から見ると、ほんの数パーセントにしかならない、ごくわずかな量です。

特定名称酒についてはこちらでやさしく解説しています↓

大吟醸がおいしいお酒? 特定名称酒について、やさしく解説!

日本酒の味わいは、どう変わる?

味わいについては、必ずしも辛口に寄ってしまうということはなく、それぞれの酒蔵が考えた味わいに調節されています。

アル添した日本酒でも、モダンで甘口フルーティな、日本酒を飲み始めたばかりの方にもオススメできるものもあれば、辛口なクラシックな味わいのものもあり、それぞれの良さがあると思います。

本醸造でモダンフルーティな飲みやすい日本酒の記事はこちら↓

【シュゴリラくん日本酒レビュー 5本目】「楽器正宗 本醸造 中取り」 飲みやすい本醸造の代表!

まとめ:醸造アルコール添加の日本酒もお試しあれ

純米の日本酒もいいですが、本醸造や大吟醸の日本酒にもそれぞれの良さがありますね。

杜氏さんが、どんな日本酒を作りたかったのか、酒蔵ごとにどんな個性があるのか、それをひとつずつ発見しながら味わうことも日本酒の楽しみかなと思います。

知識としては知っておいてもいいかもしれませんが、おいしく楽しく日本酒を飲むことの方が大事ですね(笑)

コメント